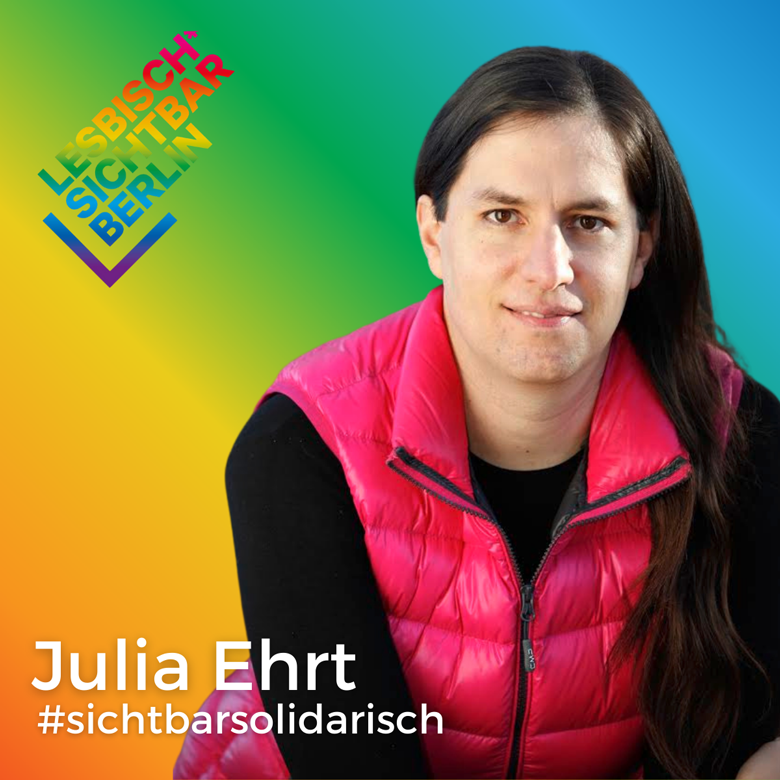

Portraitserie Berliner Aktivist*innen, Teil 8

Kurzvorstellung

Mein Name ist Julia Ehrt, und ich setze mich seit ca. 20 Jahren für die Rechte von LSBTIQ Menschen ein. Nach anfänglichen 10 Jahren ehrenamtlichen Engagements in regionalen, nationalen und europäischen Kontexten habe ich mein Engagement zu meinem Beruf gemacht. Ich war Geschäftsführerin von Transgender Europe, Programmdirektorin von ILGA World und bin seit November 2021 die Geschäftsführerin von ILGA World. Für und mit unserer global vernetzten LSBTI Bewegung und den über 1700 Mitgliedsorganisationen von ILGA zu arbeiten ist eine riesen Aufgabe und auch ein großes Privileg.

Was bedeutet lesbische* Sichtbarkeit für dich?

Als ziemlich sichtbare und eher nicht «passende» Transfrau muss ich um meine eigene lesbische Sichtbarkeit oft kämpfen. Viele Menschen sehen eben erst mal die Transfrau in mir und bestenfalls an zweiter Stelle die Lesbe. Für mich sind die beiden Aspekte meiner Identität natürlich nicht trennbar. Für mich ist es wichtig sowohl als Transmensch als auch als Lesbe sichtbar zu sein. Damit unterstreiche ich die Bedeutung von trans Sichtbarkeit in lesbischen Kontexten. Lesben und auch lesbische Themen sind oft wenig sichtbar im LSBTI Aktivismus. Wie in der Gesellschaft ist es in der LSBTI Bewegung nicht anders: wir haben mit den bestehenden Sexismen und Misogynie zu kämpfen.

Welche Idee würdest du gerne verwirklichen?

Ich möchte die Frauenbewegung queerer machen und die LSBTI Bewegung feministischer. Letztendlich haben wir ohnehin die gleichen Anliegen: die Überwindung eines Geschlechtermodells in dem es nur zwei Optionen «Mann» und «Frau» gibt und in dem der Körper über die Geschlechterrollen und Geschlechtsidentität bestimmt.

Deine Wünsche an die Berliner LSBTIQ*-Community…

Ich wünsche mir von der Berliner LSBTIQ Community, dass wir uns der Ausschlüsse, Rassismen, Sexismen die wir selber produzieren und verinnerlicht haben stärker bewusst werden. Es muss darum gehen diese oft erlernten Muster wieder zu verlernen – das ist meiner Meinung nach sowohl ein persönlicher wie auch ein kollektiver Prozess. Das ist nicht immer ganz einfach – oft auch schmerzhaft. Es ist aber notwendig – denn wie können wir als Bewegung Akzeptanz und Gleichberechtigung einfordern wenn wir selbst nicht danach leben?