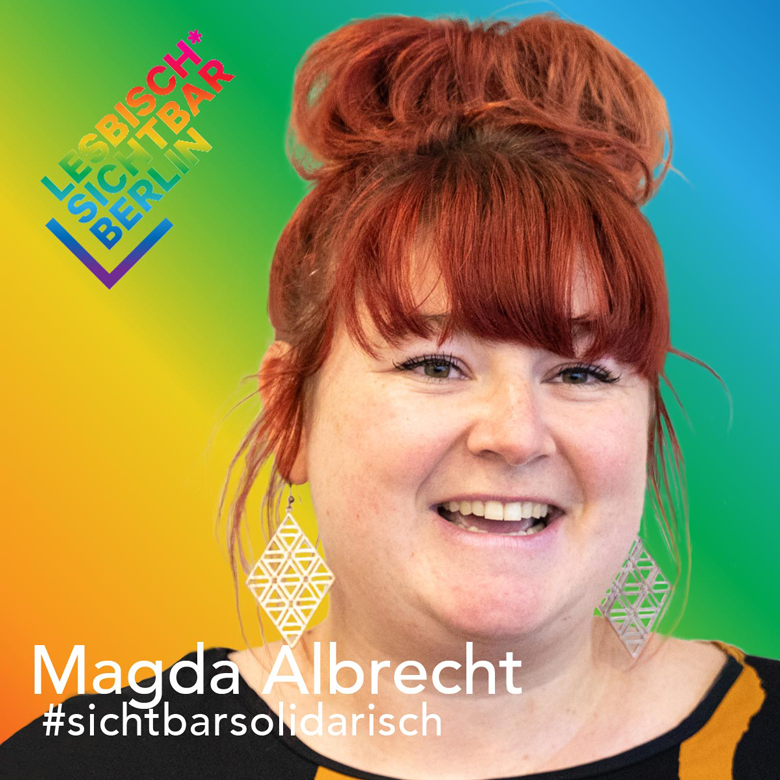

Portraitserie Berliner Aktivist*innen, Teil 16

Kurzvorstellung

Magda Albrecht ist Autorin, Musikerin und in der politischen Bildungsarbeit tätig. Sie arbeitet zu queerfeministischen Themen mit einem Schwerpunkt auf Körpernormen und Gewichtsdiskriminierung.

Was bedeutet lesbische* Sichtbarkeit für dich?

Bei lesbischer Sichtbarkeit wünsche ich mir nicht nur, dass ein paar mehr Lesben auf Broschüren abgebildet werden. Lesbische Vorbilder geben Mut und verändern die Sehgewohnheiten, aber der gesellschaftliche Wandel erfolgt maßgeblich auf anderen Ebenen: Es braucht Gelder, Räume, politischen Einfluss und Entfaltungsmöglichkeiten in lesbisch/queerer Hand.

Welche Idee würdest du gerne verwirklichen?

Eine große Idee oder vielmehr mein Wunsch ist, dass niemand in Armut leben muss: Armut verhindert Teilhabe und Selbstbestimmung, geht mit Ausbeutung und schlechterer Gesundheitsversorgung einher. Dabei ist auch Antidiskriminierungspolitik Teil von Armutsbekämpfung: Wer geschlechtlich und sexuell selbstbestimmt leben kann und von staatlicher Diskriminierung verschont bleibt, führt ein freieres Leben – denn gesetzliche Verfahren wie z.B. die Stiefkindadoption für lesbisch/queere Familien oder das sog. Transsexuellengesetz sind nicht nur diskriminierend, sondern auch oft langwierig und teuer. Eine konkrete Idee, die ich sofort umsetzen würde, wäre eine Vermögensabgabe für Superreiche und eine gerechte Vermögens- und Erbschaftssteuer, um den gesellschaftlichen Reichtum umzuverteilen. Davon profitieren auch viele Lesben und Queers, weil sie überproportional von Wohnungslosigkeit und Altersarmut betroffen sind.

Deine Wünsche an die Berliner LSBTIQ*-Community…

Mehr zu fordern als bloße Repräsentanz oder Sichtbarkeit! Ohne die soziale Frage zu stellen, kratzen queere Forderungen oftmals nur an der Oberfläche eines kapitalistischen Systems, in dem wohlhabende Lesben und Queers sich ein gutes Leben machen können, aber die Mehrheit der Community auf der Strecke bleibt. Lesben waren schon immer rebellisch, haben sich gegen Ausgrenzung, Rassismus, das einengende, binäre Geschlechtersystem und (staatliche) Unterdrückung gestellt sowie Ausbeutung nicht akzeptiert. In dieser Tradition verhaftet wünsche ich mir eine kämpferische, laute queere Community. Die Berliner Regierung mag progressiv sein, aber braucht auch queerpolitisch mehr Dampf. Die massive Schieflage in der Verteilung von Fördergeldern und Räumen allein innerhalb der queeren Community ist ein absolutes Unding – lesbische und trans* Projekte, besonders jene, die intersektional arbeiten, haben nur einen Bruchteil der Ressourcen zur Verfügung, die z.B. schwule Projekte haben. Selbstverständlich sollen keine Ressourcen von schwulen Projekten abgezogen werden, sondern wir sollten alle gemeinsam dafür kämpfen, dass lesbische und trans* Projekte die Förderung und vor allen Dingen Verstetigung bekommen, die sie benötigen und verdienen.